さて、次は、近代英語の口語訳旧約聖書に登場する有名な神との対話の話から始める。

旧約聖書には、モーセがシナイ山で「あなたは何という名の神ですか」と尋ねると「I am who(that) I am」とその神は答えた、書いてある。

I am who I amという言葉を、たとえばGpogle翻訳にかけてみると、至極シンプルな訳語が現れる。それは現代日本語訳聖書に 出ているような「分かりにくく大仰な表現」(というか、おかしな日本語)ではなく、誰にでも了解できる表現だ。

Google翻訳は、「私は私だ」と訳している。

本来のヘブライ語(母音添付版)表記はどうなっているだろう。ネット上で検索すると以下の表記が代表例として出てくる。

Ehyeh asher ehyeh.

ルドルフ・シュタイナーの『悪の秘儀』邦訳版には

Ehjeh asher ehieh.

と出ているが、誤記だろうか。

「I am who I am ヘブライ語」で検索をかけると、「Ehyeh asher ehyeh」に対応する英単語は「am who am」で、主語の「I」が省略されている。英語ではそれを補って「I am who I am」と表現している、などと説明を試みている。(参考)

けれども結局、日本のキリスト教関係者たちは、ヘブライ語を英語化するときに使われた理屈と経緯をもとに説明をしているので、「あれもあり、これもあり」で、最後まで読むと何か煙に巻かれたような、言いくるめられたような気分になる。さらに検索を進めて、他の記事を読んでも、結局、「言いくるめようとしている」としか感じられなくなる。

ルドルフ・シュタイナーは『美しい生活』で

古代ユダヤには「ヤハウェ」という言葉がありました。この言葉は「私」と同じ意味です。(P167)

と語っている。しかも「私=ヤハウェ」という言葉は「準備のできた祭祀しか声に出して語ることができない言葉だった」とも語っている。

そういう「前提」があるなら、旧約聖書の該当箇所に「I」抜きの表記がなされていたことも一応の納得はいく。

I am who i amという言葉は、最終的に新約聖書のパウロの言葉「私の中のキリスト」に接続すると考えないと「大団円」しない。小文字の〈i〉のなかに現れる、大文字の〈I〉である。

I am who i amのwhoのニュアンスをwhrereと置き換えて読み直してみるならば、「I am where i am=私は私が存在する場所にいる」になる。

ヤハウェ=キリストであるならば、「ヤハウェ=キリストは〈私〉が存在する場所にいる」となる。

そもそも名前を問われて「名詞」で応えていない点で、「この文章は通常のルールから逸脱している」と感じるのが普通だろう、「何か裏がありそうだ」と。けれども学者たちが苦闘したのは、その「裏側の何か」を探求することではなく、「どのように他の言語に表記変えするか」ということだけだった。そして奇妙な訳をして、「そのまま受け取って使いなさい」と言ったのだった。

福音書には、イエスが「崩壊した神殿を三日で再建できる」という言葉を周りのユダヤ人たちが「文字通り」に受け取るシーンが出てくる。けれども読者は「ああ神殿とはイエス自身の肉体のことだったのか」と理解できるような書き方になっていることが、後になって読者自身によって理解できる構成になっている。聖書には「発言者の本意」と「受け取り手」の解釈が、ズレてしまう個所が頻繁に出てくる。今日でも「受け取り手」は「通俗側」に寄り、ある表現を読んで、すぐに唯物論者的な感性で「連想解釈する自分」に疑いを持たずに生きている。

古くは「Frankie goes to hollywood」、最近では「Kiss my foot2」などなど、「文章全体を名詞扱いにして名前の代わりとする」などという例は近年やっと人類の間に出現した「名付け方法」だ。古くからの慣例、本来の名づけ方から言えば西洋であれ東洋であれ「異端的なやり方」だった。

「町に行って〈I AM〉と言いなさい」ではなく、「町に行って〈I〉という方がいらっしゃる、と言いなさい」と解釈した方が、そのもやもやがすっと解消する。

そして,その〈I〉とはのちにパウロによって〈キリスト〉と〈宣言〉されたのである。しかしその〈I〉in 〈me〉の本当の種明かしは、これから個々人に直接やってくる、というのがシュタイナーの語ったことである。

公教的キリスト教に「学術的」に(つまり研究技法における唯物論的手続きを用いて)接近する人々は、表現の裏に込められた秘教的な意図を無視せざるを得ないので、解釈が今日の唯物論的な説明に慣らされた人々に違和感を感じさせないような穏当な説明に終始するしかない。

記紀の神話は古代人の秘儀参入の過程を描いている、ということ知らない人々が、通俗的な解釈をする自分の「現代的な感覚」(試験でさんざん訓練されてきた通俗的文書の読解力)を疑うことを知らずに、自信たっぷりに百科事典的な解説をするのと同じである。

「英語圏の学者たち」によって解釈された聖書をもとに日本人にキリスト教とは何かを説明する人々が日本でキリスト教の専門家を自認している。

「私は私。オレはオレ」ならば、日本人も、自分が一本筋を通そうとするときに、一度は口にしたことのある表現だろう。

日本語ならば、「私は私だ」は、言語感覚的にも文法的にまったく問題ない表現である。

しかし英文では文法的に、また「彼らの言語感覚」的に言って

I am IとかI have I.

とか言うのは奇妙に感じるので、関係代名詞を使って「自分たちが言語感覚的に受け入れられるようなもの」として「翻案」したのだ。

このシンプルな「私は私だ」という自己紹介文を、「日本人には解釈不能な翻訳文」にしたのが西洋人たちだった。

邦訳聖書版では、日本語の言語感覚通りに

「私は(あなたたちが)私(と呼んでいる者)だ」と訳すべきだ。

そして「私は〈我有り〉だ」とか「私は〈有りてあるもの〉だ」とか、およそ日本人一般の言語感覚としても「無理筋の翻案」を行って、信者たちに「そのような変な日本語」を平気で押し付けてきたのが、言語感覚においても西洋感覚追従主義の後方支援部隊として活動する「日本のキリスト教関係者たち」だったと、俯瞰的な視点を持つべきである。

前回書いた通り、通りで誰かに出会って「我(I)は海の子、して、我(you)はどこへ行く」と言っても相手に通じたのが彼我感覚の分離の弱かった古い時代の日本の田舎人だった。

キリストの影(反射光)たるヤハウェは、モーセに対して「自分は人類が一人称として使う(I)だ」と言っているのだ。

人類にとって「私」とは自分を意識するときに自分だけに向けて使う言葉である。しかしキリストは人類が「私」という言葉を感じ発するとき、同時にそれはキリストでもあると暗示したのだった。「私」を指して使われる言葉の対象がキリストだということがありえるだろうか。

キリストは「私は人類が自分を指してIというときのIなのだ」「私は人類のIなのだ」と宣言することで、つまり人類の自我の中心になることで、はるかな古代に開始された輪廻転生体験がもっと普通の人々にも有効に働くようになるように、つまり「修行に耐える素質のない弱き霊魂たち」にも価値ある体験になるように、人類の体の中に降臨して、人となり、人の苦しみを経験し、死を体験することで「ルシファーに汚染されていない体」「それでもって天界へ帰還できる朽ちない体」「天使の体」を人類に手渡せるように新生させるため、そのような道行になる未来を、あらかじめモーセの前で告げたのだった。

最終的にモーセは何の神に祈りを捧げたのだろう。旧約聖書にははっきりと書かれていない。けれども、不思議なことに日本人である大貫妙子が「アヴァンチュリエール」という歌の中で、答を出している。なぜそんな歌詞を思いついたのか謎ではあるが。

太陽の神に祈りを捧げる

その時海は二つに割れ

逃れる人々の道をつくる

物質界の人間生活では「あの人は仮面をかぶっている」と言われたりするが、霊界と物質界の関係で見れば、「あの人は仮面をかぶっている」と誰かを非難している自分自身が「霊が物質界でかぶっている仮面」、つまり地上という舞台の〈自己表現体〉なのだ。

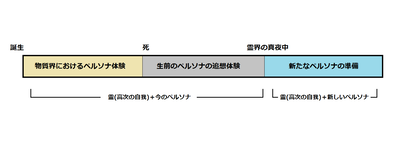

英語のパーソンやパーソナリティと、ラテン語のペルソナは語源が同じである。ペルソナは仮面を意味する言葉で、もともと仮面を意味していた言葉が英語ではパーソン(人)パーソナリティ(人格あるいは人物像)というように変容して使われるようになった。

本来パーソン(ペルソナ)とは「人間の霊が地上でつける仮面(構成体)」のことだったのだ。本来この言葉は輪廻転生思想と関連付けて考えなければ了解できない「古代感覚に由来する言葉」だった。

仮面は舞台演者たちが、そのつど取り換えて使うものである。仮面があるのなら、それをつけている「本体」が存在するはずだが、アトランティスの崩壊以降、ますます霊界体験を失っていく人類は、あたかも仮面が本人と融合癒着して一体化してしまったかのように「ひとつ」になり、ますます自分たちの由来を忘れ、指導者層が「科学的」というエクスキューズで「公的場面における唯物論的言動」を「公共社会における、遵守すべきプロトコル、正しい時代感覚の表出」としてしまった近代以降は、まったくそのことを忘れて生きてきたのだ。

長期に渡る死後の人間の霊界生活(それは神の一日たる千年にも及ぶ)が生まれ変わりの準備の時期、すなわち霊界の真夜中あたりに到ると、低次の自我、ペルソナの体験記憶を伴って霊界に戻った霊の「自覚力」、つまり「これは私だ」と感じる自我の力をだんだん失ってしまう。

人は「自分の思い出を持ちこたえること」ができない。それはちょうど誰もが地上界の体験で味わったことのある睡魔同様に、強烈な眠気に襲われた人が、覚醒意識、自我感覚を保つことができなくなって、「生きてはいる」けれども、「自己感覚を喪失してしまう」ようにな状況と似ている。

生者の世界では、人は眠る、つまり肉体から離れ、「霊界へ一時帰還する」と、霊界では自己感覚を消失する。しかし秘儀参入者は肉体から離れても、つまり眠っても自己意識を失わない。

キリスト到来以前の世界では、人が新しいペルソナの原像を形成し始める「霊界の真夜中」まで「強い自覚を維持できる人」は稀だった。霊界で「自我を感じ取る力」は弱かったのだ。紀元前6世紀の仏教徒はそれを「自我の消滅」「無我の境地」と見なした。

しかしキリストが自我の模範を携えて地上に下り、地球の霊となった瞬間を境に、人類は地上の肉体の中にありながら意識を失わずに霊界に回帰し、死しては「霊界の真夜中」まで「正気でいる力」「霊界で持ちこたえられる力」を得る可能性を得たのだった。かつては秘儀参入者にしか可能性がなかった力を普通の人々が持つようになる時代を準備するために多くの神々(天使たち)がこれまで共同してきた。

何千年にも渡って、〈自分が本来何者であったのか〉を思い出せなくなっている仮面の主たちを、本来の天使候補者として正気に戻し、天上に連れ帰るために、キリストは地上の人のなかに現れたのだった。

今後、世界は、輪廻転生思想を再発見し、今後、ますます人の霊、人の自我とひとつになるようになる太陽霊の降臨の意味を理解し、受け入れるようになる、というのがシュタイナーの残した予言である。そしてその理解を容易にしてくれる働きを担って個々人に下るのがホーリー・ゴースト(聖霊)だとも言う。

本来聖霊とは死者に対して霊界のみで働く霊だった。聖霊の「聖」とは、「人間のような肉体における弱さを持たぬ霊」であるがゆえに、先頭に「聖」をつけて、そのように呼ばれるのだ。人類が単に救済にあずかるというだけではなく、聖霊の助けによって、人類にキリスト事件の顛末を理解してもらうためである。

「神あるいは宇宙人の人体降臨モチーフ」は戦後、特撮ドラマやアニメーションによって日本発で世界中に発信され続けているものだ。長い間西洋のキリスト教徒たちにとってポゼッションとは悪霊の憑依をイメージ喚起させるものだった。東洋人はよい憑きものと悪い憑きものがあることを知っている。しかも仏教の中にある権化思想は広く東洋の仏教圏諸国に行き渡っている。菩薩の降臨はポゼッション的だが太陽霊の降臨は確かに人体へのインカーネーションであった。

この新しいキリスト教理解は、むしろ仏教の訓育を受けたのち、近代になって自我感覚を強めてきた東洋人にこそ広く受け入れられる福音になるだろうと私自身は感じている。

コメント